Euphrat-Tigris-Projekt

Der Übergang vom Jagen und Sammlen zur Landwirtschaft und Tierhaltung ist einer der bedeutendsten Schritte, die unsere Spezies unternommen hat. Einer der wichtigsten Untersuchungsbereiche für diesen Übergang und die Entstehung der Viehhaltung von Schafen, Ziegen, Rindern und Schweinen ist das Präkeramische Neolithikum (Englisch: PPN) (ca. 9.700 – 7.000 cal. BCE) und liegt in Obermesopotamien, in den Einzugsgebieten der Flüsse Tigris und Euphrat. Obwohl in dieser Region bereits umfangreiche Untersuchungen zu den Anfängen der Domestikation von Tieren durchgeführt wurden, gibt es aufgrund der komplexen Art und Weise, wie die Domestikation entstand, sowie des Mangels an Datensätzen aus dieser Region immer noch erhebliche Lücken in unserem Verständnis dieses Prozesses. Diese Lücken erschweren ein detaillierteres Verständnis der Anfänge der Domestikation zwischen den Beckengebieten des Euphrat und des Tigris, die obwohl ihre eigenen einzigartigen geografischen und kulturellen Merkmale aufweisen, oft als eine Überregion gruppiert werden. Das Ziel dieses Projekts besteht darin, den Wandel von einer überwiegend auf der Jagd basierenden Mensch-Tier-Beziehung bis zur anfänglichen Einführung der Tierhaltung im Tigris- und Euphratbecken im PPN aufzuzeigen und die gemeinsamen Merkmale und Unterschiede in den Subsistenzstrategien zwischen diesen beiden Bereichen abzugrenzen. Dieses Projekt identifiziert drei wesentliche Lücken im aktuellen Forschungsstand: 1) Einschränkungen durch ältere Datensätze, die aus Rettungsgrabungen der späten 1980er/1990er Jahre stammen (z. B. Nevalı Çori, Gürcütepe), 2) ein Mangel an Fundstellen, an denen die Besiedlung über lange Zeiträume andauerte, was die Untersuchung der Entwicklung und/oder Aufnahme heimischer Arten innerhalb eines einzelnen Ortes ermöglichen würde, und 3) eine asymmetrische Abdeckung veröffentlichter Archäofaunen sowohl aus den beiden Beckengebiete, wie auch den beiden infrage kommenden Zeiträume. Insbesondere mangelt es derzeit an veröffentlichten PPNA-Archäofaunen aus dem oberen Euphratbecken und an PPNB-Archäofaunen aus dem oberen Tigrisbecken. Dieses Projekt zielt darauf ab, diese Forschungslücken durch die Untersuchung von Archäofaunen aus sechs Fallstudien zu schließen: 1. Göbekli Tepe, 2. Karahantepe, 3. Nevalı Çori, 4. Gürcütepe, 5. Boncuklu Tarla, 6. Gusir Höyük.

DFG-Projekt „Zwei Flusseinzugsgebiete, zwei Geschichten? Orthodoxie und Innovation in Tier-Mensch-Beziehungen in den Regionen Oberer Tigris und Euphrat“, Leitung: Dr. Stephanie Emra.

Taş-Tepeler-Projekt

Forscherinnen und Forscher der SPM sind als Kooperationspartner an drei Ausgrabungen des Taş-Tepeler-Projekts (wörtlich: Stein-Hügel-Projekt) unter der Leitung von Prof. Necmi Karul von der Istanbul-Universität beteiligt: Göbeklitepe, Gürcütepe und Karahantepe. Hauptsächlich verantwortlich ist Dr. Stephanie Emra, die im Rahmen ihres DFG-Projekts „Zwei Flusseinzugsgebiete, zwei Geschichten? Orthodoxie und Innovation in Tier-Mensch-Beziehungen in den Regionen Oberer Tigris und Euphrat“ neben den Archäofaunen der drei genannten Fundorte, weitere Funde in der Tigrisregion untersucht.

Alte DNA lässt 11.000 Jahre alte, eng verflochtene genomische Geschichte von Schafen und Menschen lebendig werden

Staatssammlung für Paläoanatomie, München, 31.01.2025

Der Aufstieg der Hirtenvölker in den eurasischen Steppen und ihre Ausbreitung nach Westen vor etwa 5.000 Jahren könnte durch die Schafzucht und die Nutzung ihrer Milch vorangetrieben worden sein.

Ein internationales Forscherteam fand Hinweise darauf, dass vor 8.000 Jahren Bauern ihre Herden gezielt zusammensetzten – zum Beispiel nach genetischen Merkmalen, die ihre Fellfarbe festlegen.

Schafe sind seit über 11.000 Jahren eng mit der menschlichen Existenz verbunden. Neben der Versorgung mit Fleisch führte die Domestikation dieser Tiere dazu, dass sich die Menschen von ihrer proteinreichen Milch ernähren und sich mit warmer, wasserabweisender Kleidung aus ihrer Wolle schützen konnten.

Nun hat ein internationales und interdisziplinäres Forscherteam unter der Leitung von Genetikern des Trinity College Dublin und Zooarchäologen der LMU München und der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns (SNSB) die frühe Kulturgeschichte der Hausschafe entschlüsselt. Sie analysierten 118 Genome aus Schafsknochen, die aus einem Zeitraum von 12.000 Jahren stammen und deren Herkunft sich von der Mongolei bis nach Irland erstreckt.

Proben aus der ältesten untersuchten Siedlung mit Schafhaltung, Aşıklı Höyük in Zentralanatolien, belegen Genome, die den späteren Hausschafpopulationen in der weiteren Region ähnelten. Dies bestätigt, dass die Mufflons, die vor mehr als 11.000 Jahren im westlichen Bereich des nördlichen Fruchtbaren Halbmonds lebten, die Ausgangspopulation für die neolithischen Herden bildeten.

Bei den frühesten Schafpopulationen Europas fanden die Forschenden Hinweise darauf, dass Bauern bereits vor 8.000 Jahren ihre Herdentiere bereits ganz gezielt selektierten – insbesondere im Hinblick auf die Gene, die die Fellfarbe festlegen. Zusammen mit ähnlichen Hinweisen bei Ziegen ist dies der früheste Beleg dafür, dass der Mensch die Biologie der Tiere gezielt beeinflusste. Offenbar zeigten schon die frühen Hirten, genau wie heutige Bauern, Interesse an Besonderheiten, darunter besondere Fellmuster. Die Forschenden fanden insbesondere Hinweise auf Mutationen des sogenannten KIT-Gens, welches bei zahlreichen Nutztieren mit deren weißen Fellfärbung in Verbindung gebracht wird.

Zu dieser Zeit – vor rund 8.000 Jahren – unterschieden sich die Genome der frühen Hausschafe aus Europa und östlich vom Ursprungsgebiet im Iran und in Zentralasien noch voneinander. Diese Trennung hielt jedoch nicht an, da Pastoralisten mit Tieren aus östlichen Populationen in Richtung Westen wanderten: Zunächst sehen wir, wie es unter dem kulturellen Einfluss der Bewohner der frühen Städten Mesopotamiens vor etwa 7.000 Jahren zum Transfer von Schafen innerhalb des Fruchtbaren Halbmonds Richtung Westen kam.

Etwas später, vor etwa 5.000 Jahren, hat die Entfaltung der Hirtenvölker in den eurasischen Steppen und deren Ausbreitung Richtung Westen die ursprünglich ansässigen europäischen Bevölkerungsgruppen und ihre Kultur tiefgreifend beeinflusst. Dieser Migrationsprozess veränderte die Zusammensetzung der menschlichen Bevölkerung nachhaltig und hinterlässt seine Spuren bis heute in ihrer DNA. Auch die Ausbreitung der indoeuropäischen Sprachen hat in diesen Wanderbewegungen ihren Ursprung – heute die Basis aller auf dem gesamten Kontinent gesprochenen Sprachen. Aus dem in dieser Studie analysierten Datensatz geht nun hervor, dass im Zuge dieser massiven Migration auch größere Schafbestände, deren Produkte, wie Milch und wohl auch Käse, man zu Lebzeiten genutzt hat, nach Europa gelangten, da sich etwa zu dieser Zeit auch die Abstammung der lokalen Schafe änderte: die bronzezeitlichen Schafherden Europas gehen nämlich etwa zur Hälfte auf Linien zurück, die sich geographisch in den Steppen Eurasiens verorten lassen.

Dr. Kevin Daly, Ad Astra Assistenzprofessor an der School of Agriculture and Food Science, University College Dublin und außerordentlicher Assistenzprofessor an der Trinity’s School of Genetics and Microbiology, ist der Erstautor des Forschungsartikels, der gerade in der führenden internationalen Fachzeitschrift „Science“ veröffentlicht wurde: „Eine unserer erstaunlichsten Erkenntnisse war diese ausgeprägte prähistorische Migrationsbewegung der Schafe von den eurasischen Steppen nach Europa während der Bronzezeit. Dies deckt sich mit dem, was wir über menschliche Wanderungen im gleichen Zeitraum wissen, und deutet darauf hin, dass die Menschen, wenn sie weiterzogen, ihre Herden mitnahmen.“

Dan Bradley, Forschungsleiter und Professor für Populationsgenetik an der Trinity’s School of Genetics and Microbiology, sagt: „Unsere Forschung zeigt, wie sich die Beziehung zwischen Menschen und Schafen über Jahrtausende entwickelt hat. Von den Anfängen der Domestizierung bis hin zur Entwicklung von Wolle als wichtige Textilressource haben Schafe eine entscheidende Rolle in der kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung des Menschen gespielt.“

Joris Peters, Ko-Korrespondenzautor und Lehrstuhlinhaber für Paläoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin der LMU München sowie Direktor der Staatssammlung für Paläoanatomie München (SNSB-SPM) sagt: „Unsere Studie bringt morphologische und genomische Belege für die geografische Herkunft von Hausschafen überzeugend in Einklang. Sie zeigt aber auch deutlich, dass weitere transdisziplinäre Forschung erforderlich ist, um die Muster der Ausbreitung und Auslese der vielen Landrassen zu klären, die heute in Eurasien und Afrika verbreitet sind.“

Das Projekt wurde durch ein Advanced Grant des Europäischen Forschungsrats (ERC) an Prof. Dan Bradley („AncestralWeave“) sowie im Rahmen eines Langfristvorhabens der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) an Prof. Joris Peters finanziert.

Publikation:

Daly K G et al. Ancient genomics and the origin, dispersal, and development of domestic sheep Science387,492-497(2025).DOI: 10.1126/science.adn2094

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adn2094

Erstmalige Einblicke in den genetischen Flaschenhals der Schafhaltung in der Jungsteinzeit

Staatssammlung für Paläoanatomie München:

Die genetische Vielfalt der Schafe nahm nicht wie bisher angenommen schon in der Anfangszeit der Schafhaltung vor rund 10.000 Jahren im anatolischen Verbreitungsgebiet des Wildschafes ab. Ein Forscherteam um SNSB- und LMU-Archäozoologen Prof. Joris Peters zeigt, dass diese Vielfalt während der ersten 1.000 Jahre menschlicher Einflussnahme auf Haltung und Zucht der Schafe vergleichsweise hoch blieb und wohl erst im späteren Verlauf der Jungsteinzeit signifikant zurückging. Die neue Studie erschien nun in der Fachzeitschrift Science Advances.

Heutige Hausschafe in Eurasien gehören vorwiegend zu nur zwei vom Muttertier vererbten, sogenannten genetischen Matri- oder auch Mutterlinien. Frühere Forschungen gingen davon aus, dass die genetische Vielfalt bereits in der Frühphase der Domestikation des Wildschafes rapide abnahm. Die Untersuchung vollständiger Mitogenome aus dem frühen Domestikationsort Aşıklı Höyük in Zentralanatolien, der zwischen 10.300 und 9.300 Jahren besiedelt war, widerlegt diese Annahme: Trotz eines Jahrtausends menschlicher Einflussnahme auf die Schafhaltung und -zucht blieb die mitogenomische Diversität unverändert hoch, wobei fünf Matrilinien nachgewiesen wurden, darunter eine bisher unbekannte Linie. Die anhaltend hohe Vielfalt der Matrilinien, die in den 1.000 Jahren der Schafhaltung beobachtet wurde, war für die Forscher unerwartet.

„In Aşıklı Höyük gab es sowohl Schafe, die von den Siedlungsbewohnern gehalten, als auch solche, die gejagt wurden. Wir nehmen an, dass gelegentlich die Schafherden bei Bedarf durch einheimische Wildschafe ergänzt wurden, z.B. um Verluste durch Krankheiten oder Stress in Gefangenschaft auszugleichen. Gut möglich, dass man Schafe auch weiträumig ausgetauscht hat. Eine mögliche Parallele dazu findet sich beim Import bestimmter Getreidepflanzen nach Zentralanatolien, die in Südostanatolien heimisch sind“, interpretiert Prof. Peters die Ergebnisse der Studie.

Die verschiedenen Mutterlinien oder auch Haplogruppen kann man sich vorstellen wie die Äste eines Stammbaums. Tiere, die einer bestimmten Linie angehören, weisen vergleichsweise geringe Variationen in ihrem mitochondrialen Erbgut auf, da sie von einer gemeinsamen Vorfahrin abstammen. Heute überwiegt bei Schafen in Europa die Haplogruppe B und in Ostasien die Haplogruppe A. Folglich nahm die mitogenomische Vielfalt später im Domestizierungsprozess oder dann ab, als sich die Schafzucht während des Neolithikums über ihre ursprüngliche Domestizierungsregion hinaus ausbreitete – eine Frage, die bisher unbeantwortet blieb.

Um dieser Frage nachzugehen, untersuchte das internationale Forscherteam um Prof. Joris Peters, Staatssammlung für Paläoanatomie (SNSB-SPM) und Institut für Paläoanatomie (LMU München), Prof. Ivica Medugorac, Populationsgenomik der Tiere, LMU München, und Prof. Dan Bradley, Molecular Populations Genetics, Smurfit Institute for Genetics, Trinity College Dublin, die matrilineare Zugehörigkeit und die phylogenetischen Beziehungen von 629 modernen und historischen Schafen in ganz Eurasien.

Der Vergleich der Ergebnisse von Aşıklı Höyük mit altDNA-Signaturen in archäologischen Schafsknochen aus späteren Siedlungen in Anatolien und den umliegenden Regionen sowie in Europa und Mittelasien zeigt deutlich, dass die mitogenomische Vielfalt im 9. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung deutlich abnahm. Eine Folge davon ist die bereits erwähnte Dominanz des Matrilineums B in Europa. „Wir können heute davon ausgehen, dass diese Entwicklung auf einen so genannten „Flaschenhals“ zurückzuführen ist. Dieser trat später in der Jungsteinzeit auf, als sich die Schafzucht nach der frühen Domestizierung der Art über die natürliche Verbreitung der Wildschafe hinaus ausbreitete. Der Flaschenhals hängt wahrscheinlich mit sogenannten Gründereffekten zusammen: Im Zuge der Ausbreitung der Tierhaltung in Richtung Europa wurden nach und nach kleinere Herden aus einer bereits stark reduzierten Schafpopulation entfernt“, so Peters weiter.

„Besonders faszinierend sind die Erkenntnisse, die durch die Integration von genetischen und archäologischen Datensätzen gewonnen werden konnten. Zusammen mit den zahlreichen anderen Mosaiksteinen, die Zooarchäologen, Archäologen und Genetiker über Jahrzehnte hinweg gesammelt haben, ergibt sich nun ein zunehmend kohärentes Bild menschlicher kultureller Anpassungen seit der letzten Eiszeit. Studien wie diese zeigen, dass die Domestizierung von Tieren nicht im Sinne eines generationenübergreifenden Plans zu verstehen ist, sondern als ein Prozess des Zufalls und der Notwendigkeit, der unsere jüngere Kulturgeschichte maßgeblich geprägt hat und uns bis heute begleitet“, ergänzt Prof. Ivica Medugorac.

Publikation:

Edson Sandoval-Castellanos et al. Ancient mitogenomes from Pre-Pottery Neolithic Central Anatolia and the effects of a Late Neolithic bottleneck in sheep (Ovis aries). Sci. Adv.10,eadj0954(2024). DOI:10.1126/sciadv.adj0954 https://doi.org/10.1126/sciadv.adj0954

Kreuz und quer durch Süd- und Westeuropa: Umsiedlungsgeschichte von Damwild geht bis in die Jungsteinzeit zurück

- Ein internationales Forscher:innenteam beleuchtet die Migrations-Geschichte des Damwilds in Europa mittels DNA-Analysen archäologischer Damwild-Funde sowie moderner Populationen.

- Seit der Steinzeit haben Menschen Damwild in Süd- und Westeuropa angesiedelt, was vielfach über den Seeweg geschah. Sie bezogen dafür Tiere aus weitentfernten Populationen, beispielsweise aus Anatolien.

- Die komplexe anthropogene Verbreitungsgeschichte von Damwildpopulationen in Europa wirft grundsätzliche Fragen auf zur Bewertung des Status heutiger Populationen als schützenswerte, heimische Arten.

Die neue Studie gibt tiefe Einblicke in die gemeinsame Vergangenheit von Damwild und Mensch bzw. seine Rolle in menschlichen Gesellschaften damals, wie heute. Anhand von DNA-Analysen können die Forscher:innen erstmals zeigen, wo frühere und heutige Damhirsch-Populationen ihren Ursprung haben und wo sie sich unter menschlicher Beteiligung ausgebreitet und unter seinem Schutz dauerhaft angesiedelt haben.

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Damwild-Arten, den heute stark gefährdeten mesopotamischen Damhirsch (Dama mesopotamica) und den europäischen Damhirsch (Dama dama). Ersterer war nach der letzten Eiszeit in Südwestasien und im östlichen Mittelmeerraum weit verbreitet, während das europäische Damwild eher auf Westanatolien und den Balkan beschränkt war. Besonders die europäische Art erfuhr in historischer Zeit eine weite Verbreitung, etwa nach Afrika, Amerika und Ozeanien.

Während der letzten Kaltzeit auf kleinere Refugialräume beschränkt, konnte sich der europäische Damhirsch ab der frühholozänen Warmzeit von dort aus erneut ausbreiten. Hinweise auf Umsiedlungen von Damhirschen durch den jungsteinzeitlichen Menschen datieren nicht nur überraschend früh, sondern sie belegen auch Großtiertransporte über den Seeweg seit mehr als 5.000 Jahren. Völlig unerwartet zeigen dabei die genetischen Signaturen, dass längst nicht immer die nächstgelegenen Populationen als Bezugsquelle für die Tiere dienten.

So stammten die Hirsche aus jungsteinzeitlichen Siedlungen der griechischen Inseln Chios und Rhodos vom Balkan und nicht aus der deutlich näher gelegenen ostmediterranen Küstenregion. Die Individuen aus ehemaligen römischen Siedlungen auf Mallorca wiederum passen genetisch zu Populationen des mesopotamischen Damwilds und nicht zur europäischen Art, welche jedoch seit der Antike auf der viel näher gelegenen Iberischen Halbinsel beheimatet war. Und auch die Damhirsche, die im Mittelalter nach England eingeführt wurden, verschiffte man aus dem fernen Anatolien anstatt aus Iberien oder Italien.

Die Autoren der Damwild-Studie vermuten hinter diesen komplexen Umsiedlungsaktivitäten, „den Wunsch der Menschen, das Exotische zu besitzen, das in allen Kulturen mit Vorstellungen von Macht und Jenseitigkeit verbunden ist.“ Eine Verbindung zwischen den Umsiedlungen von Damhirschen nach Süd- und Westeuropa und den religiösen Kulten um die griechische Jagdgottheit Artemis, in der römischen Mythologie als Diana bezeichnet, scheint dabei naheliegend.

Auffällig ist, laut den Autoren, wie unterschiedlich Gesellschaften heute den Import exotischer Tiere bewerten. So werden Importe aus vor- und frühgeschichtlicher Zeit als kulturelles Erbe eingestuft, wie beispielsweise die Damhirsche von Rhodos, die dort seit der Jungsteinzeit vorkommen. Nach griechischem Recht ist diese Population sogar als Kulturgut geschützt und auf der Roten Liste der IUCN aufgeführt. Je jünger jedoch die Tierimporte sind, umso negativer ist die Einstellung ihnen gegenüber. Letztere Arten gelten vielfach als Neozoen, gebietsfremde, invasive Tiere, und werden daher als nicht schützenswert eingestuft.

An der Studie waren über 40 Wissenschaftler:innen beteiligt, darunter auch der Archäozoologe Prof. Joris Peters, Direktor der Staatssammlung für Paläoanatomie München (SNSB-SPM) und Inhaber des Lehrstuhls Paläoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin, LMU München. Die Studie ist in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) erschienen.

Zur Publikation: https://doi.org/10.1073/pnas.2310051121

Paviane in Gefangenschaft im Alten Ägypten: Erkenntnisse aus einer Mumiensammlung

Skelettpathologien bei altägyptischen Pavianmumien, die bei archäologischen Ausgrabungen nahe Theben geborgen wurden, lassen auf Gesundheitsprobleme infolge inadäquater Ernährung und chronischen Mangels an Sonnenlicht schließen. Ein internationales Team um den belgischen Archäozoologen Prof. Wim van Neer vom Royal Belgian Institute of Natural Sciences hat rund 3.000 Jahre alte Pavianmumien aus dem Alten Ägypten untersucht. Offenbar litten die Tiere an diversen Stoffwechselerkrankungen, verursacht durch schlechte Haltungsbedingungen. An der Studie beteiligt war auch SNSB- und LMU-Paläoanatom Prof. Joris Peters, Direktor der Staatssammlung für Paläoanatomie München. Prof. Peters ist Spezialist für Skeletterkrankungen bei Tieren und half bei der Beurteilung der verschiedenen sogenannten Paläopathologien bei diesen in Gefangenschaft lebenden Primaten. Die Studie erschien nun in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift PLoS ONE.

Über ein Jahrtausend lang, vom 9. Jahrhundert v. Chr. bis zum 4. Jahrhundert n. Chr., verehrten und mumifizierten die alten Ägypter zahlreiche Tierarten für religiöse und rituelle Zwecke. In den unterirdischen Nekropolen Ägyptens wurden mehrere zehn Millionen Tiermumien beigesetzt, die zeigen, dass die Ägypter den heiligen Tieren damals große Aufmerksamkeit schenkten. Vielerorts hat man Hunde, Katzen, heilige Ibisse und Greifvögel verehrt, aber es gab auch Bestattungsplätze für Rinder, Krokodile und Fische. In manchen Grabstätten finden sich sogar Exoten wie Paviane, Berberaffen und grüne Meerkatzen, die in Ägypten nicht heimisch waren, und über deren Herkunft und Haltung bisher nicht viel bekannt war.

Die Forscher:innen um Wim van Neer untersuchten die Skelettreste von 36 Pavianmumien aus Gabbanat el-Qurud, einem altägyptischen Tierfriedhof etwa 6 km entfernt von der antiken Stadt Theben, im sogenannten Tal der Affen am Westufer von Luxor gelegen. Radiokarbondatierungen im Rahmen der Studie ergaben, dass die Tiere vor etwa 3.000 Jahren gelebt haben. Die Mumienreste stammen aus dem Musée des Confluences, dem ehemaligen Musée d’Histoire naturelle de Lyon.

Schlechte Haltungsbedingungen

Die meisten der untersuchten Affen befanden sich zu ihren Lebzeiten in sehr schlechtem Gesundheitszustand. Die Knochen der Tiere zeigen Läsionen, Verformungen und andere Anomalien.

„Wir führen diese Skelettveränderungen auf die schlechten Haltungsbedingungen der Paviane in ihrer Gefangenschaft zurück. Chronischer Sonnenlichtmangel sowie schlechte Ernährung versorgten die Tiere offenbar nicht mit ausreichend Kalzium und Vitamin-D und verursachten schwere Stoffwechselstörungen, die ihre Skelettentwicklung erheblich beeinträchtigten. Vermutlich wurden die Tiere – als gute Kletterer und eher aggressive Zeitgenossen – in mit hohen Mauern umgebenen, überdachten Gehegen gehalten, ohne direkten Zugang zu Sonnenlicht“, interpretiert Prof. Joris Peters die Ergebnisse.

„Beinahe alle Tiere der Pavianpopulation aus Gabbanat el-Qurud litten an diesen Stoffwechselstörungen. Wir nehmen daher an, dass diese Tiere bereits in Gefangenschaft geboren wurden. Vermutlich wurden sie vor Ort gezüchtet, um die Nachfrage an Tieren für Prozessions-, Orakel- und andere Kultzwecke zu decken“, so Peters weiter.

Skelettdeformationen und -pathologien bei Affen kennen Forscher:innen auch von anderen Tierfriedhöfen, etwa aus den mehr oder weniger zeitgenössischen mittelägyptischen Tiernekropolen von Tuna el-Gebel und Saqqara, und dem deutlich älteren oberägyptischen Fundort Hierakonpolis (4.000-2.500 vor Chr.). Der Vergleich der Pathologien sowie der Alters- und Geschlechtsverteilung mit ähnlichen Daten aus Saqqara und Tuna el-Gebel zeigt viele Parallele, was auf vergleichbare Haltungsbedingungen in Gefangenschaft hindeutet.

Weitere Forschungen

Um noch weitere Details über Haltung und Herkunft der altägyptischen Paviane zu erfahren, sind zusätzliche Analysen notwendig. Die Autoren schlagen zum Beispiel vor, detaillierte Untersuchungen der Mikrobiome im Zahnstein vorzunehmen, um Einblicke in die Zusammensetzung der Ernährung der Tiere sowie die Gegenwart von Mikroorganismen in der Mundhöhle zu gewinnen. Die Archaeozoolog:innen möchten ebenso versuchen altDNA aus den Pavianknochen zu extrahieren. Die genetischen Analysen könnten zeigen, wo die Tiere in freier Wildbahn gefangen wurden sowie ob und wie eine Pavianzucht vor Ort stattfand.

Publikation

Van Neer W, Udrescu M, Peters J, De Cupere B, Pasquali S, Porcier S (2023) Palaeopathological and demographic data reveal conditions of keeping of the ancient baboons at Gabbanat el-Qurud (Thebes, Egypt). PLoS ONE 18(12): e0294934. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294934

Wildkatzen und Hauskatzen meiden sich weitgehend

Ein internationales Team um LMU-Paläogenomiker Prof. Laurent Frantz und Prof. Greger Larson (Universität Oxford) hat mittels genetischer Analysen die Geschichte der Katzen in Europa untersucht. Offenbar haben sich Wildkatzen und aus dem Nahen Osten eingeführte Hauskatzen lange Zeit gemieden. An der Studie beteiligt war auch SNSB und LMU-Paläoanatom Prof. Joris Peters, Direktor der Staatssammlung für Paläoanatomie München. Einige der untersuchten Proben stammen aus der Münchner Sammlung.

Vor über 2.000 Jahren gelangte die Hauskatze aus dem Nahen Osten nach Europa und teilt sich seither ihr Verbreitungsgebiet mit der einheimischen europäischen Wildkatze. Was die Reproduktion angeht, gingen sich Haus- und Wildkatzen dennoch lange Zeit aus dem Weg.

Die Forscher:innen sequenzierten und analysierten das Genom von Wild- und Hauskatzen, darunter 48 moderne Individuen und 258 bis zu 8.500 Jahre alte Proben aus archäologischen Stätten. Anschließend untersuchten sie, ob und in welchem Ausmaß Kreuzungen stattgefunden haben.

Dabei fanden die Forschenden, dass Haus- und Wildkatzen im Allgemeinen eine Paarung vermieden. Bis heute lässt sich die Abstammung der meisten modernen Hauskatzen zu weniger als zehn Prozent auf Wildkatzen zurückführen. „Unsere Studien zeigen, dass die Biologie der Hauskatzen so weit von der der Wildkatzen abweicht, dass sie sich normalerweise nicht kreuzen würden“, sagt Frantz. „Das liegt wahrscheinlich daran, dass sich Hauskatzen und Wildkatzen an sehr unterschiedliche ökologische Nischen angepasst haben und ein unterschiedliches Verhalten an den Tag legen: Wildkatzen sind Einzelgänger, während Hauskatzen in viel größerer Dichte leben können.“

Einige der hier untersuchten archäologischen Proben der Studie stammen aus Material, das in der Staatssammlung für Paläoanatomie München (SNSB-SPM) archiviert ist. Prof. Joris Peters, der die Staatssammlung leitet, erforscht bereits seit vielen seit Jahren Tierknochenfunde aus archäologischen Ausgrabungen in mehr als 20 Ländern Europas, Afrikas und Asiens.

A. Jamieson et al.: Limited historical admixture between European wildcats and domestic cats. Current Biology 2023. Doi 10.1016/j.cub.2023.08.031

Katzen mögen Fisch – Stabile Isotope zeigen, was Katzen im Mittelalter fraßen

Schon im Mittelalter fraßen Hauskatzen mit Vorliebe Fisch – wenn sie die Möglichkeit dazu hatten. Das zeigt die neue Studie eines internationalen Forscherteams mit Beteiligung von SNSB- und LMU-Paläoanatom Prof. Joris Peters. Den Wissenschaftler:innen gelang es, durch die Analyse des stabilen Isotopenverhältnisses von Kohlenstoff und Stickstoff die Ernährung von Katzen zweier Hafenstädte mittelalterlichen Häfen im Arabischen Golf und im Golf von Oman zu rekonstruieren.

Fisch ist heute ein wichtiger Bestandteil von Heimtierfutter, Katzen verzehren schätzungsweise 6 % aller wild gefangenen Fische. In der Natur dagegen erbeuten sowohl Haus- als auch Wildkatzen nur selten Fische. Doch wenn Katzen der Zugang zu maritimen Leckerbissen erleichtert wird, ernähren sie sich mit Vorliebe davon – so auch in den beiden mittelalterlichen Hafenstädten Siraf und Qalhât. Qalhât, nahe der östlichsten Spitze der Arabischen Halbinsel gelegen, war eine der wichtigsten Häfenorte der Region, die von dort untersuchten tierischen Überreste stammen aus den 14. bis 16. Jahrhundert. Die untersuchten Knochenfunde aus Siraf datieren um 1000 n. Chr., auch diese Stadt war zu der Zeit ein wichtiger Hafen am Arabischen Golf.

Katzen sind je nach Bedarf beides: Raubtiere ebenso wie abhängig von der Fütterung durch den Menschen. Katzen, die nicht gefüttert werden, ernähren sich überwiegend von kleinen Beutetieren wie Vögeln, Säugetieren oder Reptilien. In Städten war die Katze seit jeher darauf angewiesen, was der Mensch ihr übrig lässt. Ablesen können Forscher:innen den Speiseplan der Katzen durch die Menge der stabilen Isotope von Kohlenstoff und Stickstoff, welches jeder Organismus in seinen Zähnen und Knochen speichert. Das Verhältnis der beiden Stoffe in seinem Körper gibt Aufschluss über die aufgenommene Nahrung eines Tiers.

Die in dieser Studie analysierten Überreste von Katzen und der überlierfen Fauna aus Fisch, Nutz- und Wildtieren stammen aus den zwei mittelalterlichen Hafenstädten, Siraf im Iran und Qalhât im Oman. In beiden Städten standen offenbar menschliche Essensreste aus der Nahrungsmittelzubereitung oder -verarbeitung auf dem Speisezettel der Katzen – hauptsächlich Nahrung, zu der Katzen sonst keinen Zugang gehabt hätten, wie das Fleisch von großen Säugetieren wie Schafen und Rindern sowie Fisch. Obwohl sowohl Siraf als auch Qalhât Küstenorte sind und während der untersuchten Zeiträume wichtige Häfen waren, scheinen die Katzen an den beiden Orten unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten gehabt zu haben. Die Analysen der Forscher:innen zeigten dass sich die Katzen aus Qalhât in hohem Maße von Fischen ernährten, während die Katzen aus Siraf eine gemischte marin-terrestrische Ernährung aus Fisch sowie Rinderfleisch und Innereien aufweisen. Der Anteil der Überreste von Nutztieren ist in Siraf deutlich höher, was darauf hindeutet, dass an diesem Ort nicht ausschließlich Fisch verarbeitet und vermutlich auch von den Siedlern konsumiert wurde. In Qalhât dagegen lebten die Menschen hauptsächlich von der Hochseefischerei.

Die Rekonstruktion der Ernährungsgewohnheiten antiker Katzen gibt Aufschluss über die regionale Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln und letztlich über die Interaktion zwischen Mensch und Katze zur Zeit des Mittelalters. An der Studie beteiligt waren Forscheri:innen aus Italien, Frankreich, Belgien, Dänemark sowie von der Staatssammlung für Paläoanatomie bzw. der LMU München.

Mongolei

Die Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns sind mit einem von insgesamt acht Teilprojekten an der neuen DFG-Forschergruppe „Der urbane Einfluss auf dem mongolischen Plateau: Verflechtungen von Stadtwesen, Wirtschaft und Umwelt“ beteiligt. Die DFG hat die Forschergruppe kürzlich bewilligt und fördert das interdisziplinäre Projekt nun für die kommenden vier Jahre.

Die neu etablierte Forschungsgruppe befasst sich mit den Überresten zweier Städte in der heutigen Mongolei, die unter den Erben Dschingis Khans von Grund auf neu errichtet wurden. Sie verkörpern den dramatischen Wandel von einer Naturweidewirtschaft hin zu einer Stadtlandschaft: Karakorum – die Hauptstadt des Mongolenreichs – und Khar Khul Khaany Balgas. Die beiden Städte sind der Ausgangspunkt für die Forschungsgruppe „Der urbane Einfluss auf dem mongolischen Plateau: Verflechtungen von Stadtwesen, Wirtschaft und Umwelt“. Sie will die beiden Stadtanlagen selbst und ihren Einfluss auf die sie umgebenden Regionen in diachroner Perspektive erforschen. Der Fokus soll dabei auf dem urbanen „Stoffwechsel“ mit Themen wie Energieversorgung, Nahrungsmittelproduktion und Baumaterialien liegen.

An dem Vorhaben ist die SNSB Sammlung der Fachrichtung Paläoanatomie mit einem von insgesamt acht Teilprojekten beteiligt: Prof. Joris Peters, Direktor der Staatssammlung für Paläoanatomie München (SNSB-SPM), und sein Team wollen die Entwicklung der Tiernutzung und -haltung sowie das Herdenmanagement im Mongolischen Reich erforschen. Die Überreste insbesondere von Weidetieren z.B. Schafen und Rindern aus den untersuchten Siedlungen, sollen analysiert und verglichen werden. Für die osteologischen und archäobiologischen Untersuchungen können in München eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Methoden eingesetzt werden: von geometischer Morphometrie, einer statistischen Vermessungsmethode, bis hin zur Analyse stabiler Isotope oder DNA unter anderem in den SNSB-eigenen Speziallaboren, den Core Facilities.

Forschungsgruppen der DFG ermöglichen es Forschenden unterschiedlicher Fachbereiche und Einrichtungen, aktuelle und drängende Fragen ihrer Fachgebiete zu bearbeiten und innovative Arbeitsrichtungen zu etablieren. Sie werden bis zu acht Jahre lang gefördert. Sprecher der neuen Gruppe ist Prof. Jan Bemmann von der Universität Bonn.

Vom Singvogel bis zum Kranich – die jungsteinzeitliche Vogeljagd in Obermesopotamien

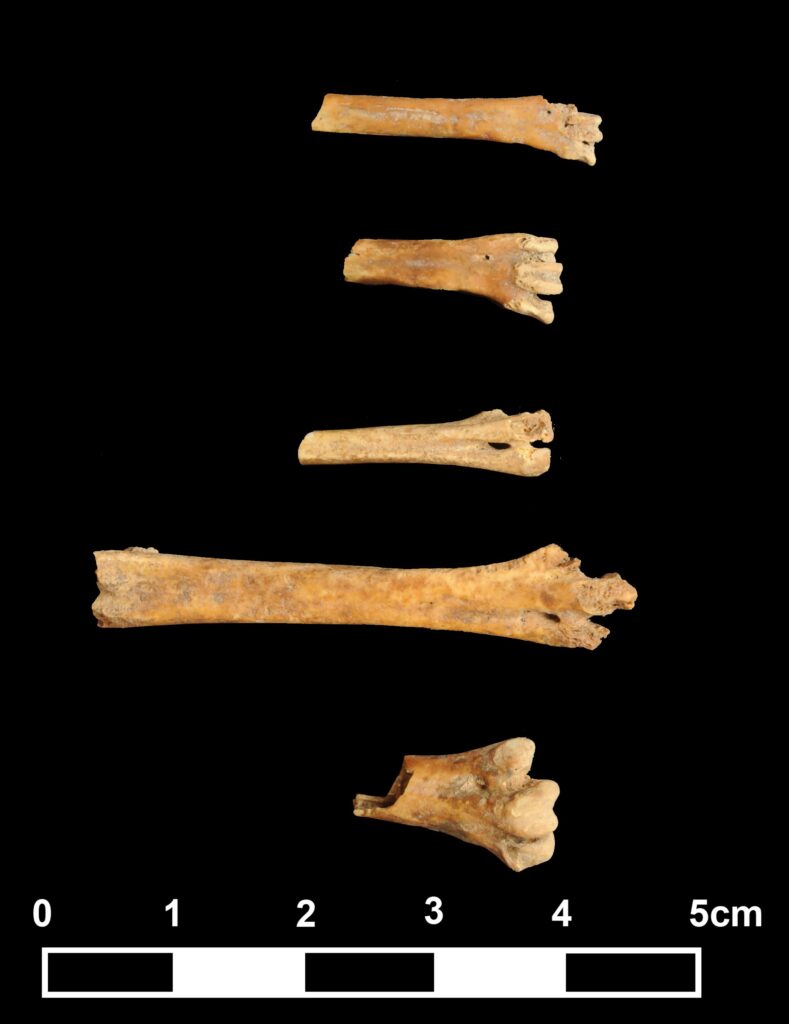

Für Jäger-Sammler-Gemeinschaften aus Obermesopotamien, heutige Türkei, waren Vögel zu Beginn der Jungsteinzeit, ca. 9.000 Jahre v. Chr., eine wichtige Nahrungsquelle. Das zeigt eine neue Studie der SNSB- und LMU-Archäozoolog:innen Dr. Nadja Pöllath und Prof. Joris Peters. Die beiden Wissenschaftler:innen untersuchten die Überreste von Vögeln aus den beiden jungsteinzeitlichen Siedlungen Göbekli Tepe und Gusir Höyük in der heutigen Türkei und veröffentlichten ihre Ergebnisse nun in der Fachzeitschrift Archaeological and Anthropological Sciences.

Neben großen und kleinen Säugetieren, vom Auerochsen bis zum Hasen, oder Fischen bejagten die Menschen in Südostanatolien vor 11.000 Jahren auch das gesamte Spektrum an Vogelarten. Gejagt wurden sie vor allem, aber nicht ausschließlich, im Herbst und Winter, d.h. dann, wenn viele Vogelarten größere Schwärme bildeten und Zugvögel das Gebiet durchquerten. Die Artenlisten sind daher sehr umfangreich: In der Ausgrabungsstätte der frühsteinzeitlichen Siedlung Göbekli Tepe etwa, rund 18 km nordöstlich der heutigen südanatolischen Stadt Şanlıurfa gelegen, fanden die Forscher:innen Überreste von 84 Vogelarten. Dr. Nadja Pöllath, Kuratorin an der Staatssammlung für Paläoanatomie München (SNSB-SPM) und Prof. Dr. Joris Peters, Inhaber des Lehrstuhls für Paläoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin an der LMU München sowie Direktor der Staatssammlung, identifizierten die jungsteinzeitlichen Vögel mit Hilfe moderner Vergleichsskelette aus der Referenzsammlung der Staatssammlung.

Überrascht hat die beiden im Falle von Göbekli Tepe die große Zahl von kleinen Singvögeln, darunter vor allem Stare und Ammern. Grundsätzlich haben die Jäger von Göbekli Tepe alle Lebensräume in der Umgebung ihrer Siedlung für die Vogeljagd aufgesucht. Gejagt wurde an Gewässern, in Wäldern sowie auch im offenen Gelände.

„Warum am Göbekli Tepe so viele kleine Sperlingsvögel bejagt wurden, wissen wir nicht genau. Aufgrund ihres geringen Lebendgewichts steht der Aufwand eigentlich in keinem guten Verhältnis zum Ertrag. Vielleicht waren sie einfach eine Delikatesse, die im Herbst den Speiseplan bereicherte, oder sie hatten eine Bedeutung, die wir aus den Knochenresten noch nicht ablesen können“, kommentiert Nadja Pöllath ihre Ergebnisse.

Die Bewohner von Gusir Höyük, einer ebenfalls frühneolithischen Siedlung am Ufer des Gusir-Sees, etwa 40 km südlich der heutigen Provinzhauptstadt Siirt, noch weiter im Südosten der heutigen Türkei, hielten es dagegen anders: Sie begrenzten ihre Vogeljagd auf nur zwei Arten: das Chukar-Steinhuhn (Alectoris chukar) und das Rebhuhn (Perdix perdix), die im offenen hügeligen Grasland zu Hause waren. Nahegelegene Flussauen und den See, an dessen Ufern die Siedlung lag, ignorierten sie offenbar, denn Überreste von Wasservögeln fanden die Münchener Forscher:innen in Gusir Höyük nicht. „Gusir Höyük ist die einzige uns bekannte jungsteinzeitliche Gemeinschaft in Obermesopotamien, die bei der Vogeljagd – obwohl vorhanden – bewusst Feuchtgebiete und Flusslandschaften mieden. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass es sich dabei um eine kulturelle Eigenheit der am Gusir Höyük siedelnden Gruppe handelt“, so Prof. Joris Peters. „Im Vergleich mit anderen frühneolithischen Fundorten in der Region zeigten sich viele Gemeinsamkeiten zwischen den Orten im Euphratbecken, während im Tigrisbecken die Gemeinsamkeit darin besteht, dass fast jede Siedlung eine ganz eigene Strategie zur Nahrungsbeschaffung entwickelte“, ergänzt Nadja Pöllath.

Nicht alle Vögel wurden auch von den jungsteinzeitlichen Siedlern Obermesopotamiens gegessen. Manche Vogelarten wie z. B. Kraniche oder Greifvögel hatten wohl eher symbolische Bedeutung und könnten auch rituellen Zwecken gedient haben, vermuten die Forscher:innen. Solche soziokulturellen Aspekte der Beziehungen zwischen Menschen und Vögeln gilt es zukünftig zu untersuchen.

Publikation:

Pöllath, N., Peters, J. Distinct modes and intensity of bird exploitation at the dawn of agriculture in the Upper Euphrates and Tigris River basins. Archaeol Anthropol Sci 15, 154 (2023). https://doi.org/10.1007/s12520-023-01841-1